« C’est mon passé qui a façonné ma façon de penser

En vérité, elle se résume à ne jamais oublier

Les erreurs commises et les leçons apprises

Si tu te souviens de ça tu remportes la mise[1] »

(Suprême NTM – De personne je ne serai la cible – 1991)

En tant qu’êtres humains, notre rapport à l’espace est très subjectif comme le rappelaient l’anthropologue Serge Bouchard et le sociologue Jean-Philippe Pleau dans l’émission « C’est fou », qui était diffusée sur Radio Canada le 14 septembre 2020[1].

Les lieux où on habite ainsi que les relations que l’on entretient avec eux sont porteurs de mémoire et ils ne sont plus définis uniquement à travers la fonction qu’ils représentent, mais aussi au regard des représentations culturelles de la vie collective.

C’est dans cette perspective que nous proposons de passer en revue trois bandes dessinées qui ont pour sujet/objet le lieu. Les trois auteurs de ces œuvres, qui ont dû quitter leurs pays respectifs, évoquent leurs souvenirs dans des contextes de tension politique extrême :

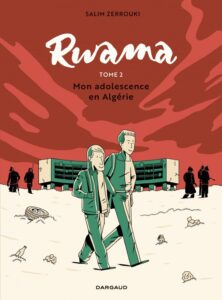

Rwama T.2 : Mon adolescence en Algérie (1992-2000)

Publié par Salim Zerrouki, Rwama est un diptyque qui explorait dans le premier tome les souvenirs d’enfance de l’auteur. Né en Algérie en 1978, il a grandi à Chevalley, dans un quartier situé sur les hauteurs d’Alger qui est proche de la Cité Olympique du 5 juillet. Adulte, il a vécu en Tunisie pendant plusieurs années. Il vit en France depuis 2023.

Son sens de l’autodérision et son humour noir, lui ont permis de travailler en tant que caricaturiste et de publier plusieurs ouvrages avant de dresser un portrait politique et religieux de l’Algérie dans sa nouvelle BD, où il dépeint ses états d’âme à travers le prisme de l’édifice où il a grandi.

Afin de nous permettre de saisir l’importance de ce bâtiment, Salim Zerrouki a choisi de le rendre vivant et de l’imprégner de tout un tas d’émotions. Ce lieu où il a grandi et qui était plein de vie, s’est déshumanisé peu à peu à mesure que les années passaient. Multipliant les clins d’œil et parsemant son œuvre de tout un tas d’expressions algériennes, l’auteur décrit avec un regard d’enfant des ponts de la mémoire collective (Voir le tome 1).

Ce bâtiment qui était à la pointe de l’architecture moderne en son temps, est passé en état de décrépitude à mesure que le temps passait, à l’image des changements qu’a connus l’Algérie, des années soixante-dix jusqu’au début des années quatre-vingt-dix.

Salim Zerrouki qui avoue avoir eu la chance de connaitre un immeuble en forme d’arc de cercle illustre, ce passage de l’enfance à l’adolescence, en passant par les années de lycée avant son entrée à l’université.

À l’image de toute une génération qui a été marquée par la situation sécuritaire en Algérie durant les années quatre-vingt-dix, il raconte dans ce second volume[2], les moments importants de sa vie auprès de sa famille et de ses amis. Pour ce faire, il use d’un humour dérangeant au style provocateur sur un ton qui dénote avec celui adopté dans le premier tome.

Il y décrit la décennie noire par ces mots : « Les années qui ont suivi l’arrêt du processus électoral en janvier 1992, furent appelés «la décennie noire». Cette dénomination tend à masquer la réalité des violences et des faits, je ne l’utiliserai pas. Dans le récit qui suit je raconterai «la guerre civile» » (Page 5).

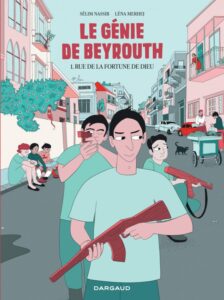

Le génie de Beyrouth T.1 : Rue de la Fortune de Dieu

Né en 1946 à Beyrouth, dans une famille libanaise juive d’origine syrienne, Sélim Nassib vient de publier le premier tome du triptyque Le génie de Beyrouth[3] qui évoque sa ville et son pays : le Liban.

Né en 1946 à Beyrouth, dans une famille libanaise juive d’origine syrienne, Sélim Nassib vient de publier le premier tome du triptyque Le génie de Beyrouth[3] qui évoque sa ville et son pays : le Liban.

Demeurant en France depuis plusieurs années déjà, l’auteur qui est devenu journaliste, aborde lui aussi avec une pointe de subjectivité et de nostalgie le pays où il est né. Il pose ainsi un regard journalistique et sociologique sur cette ville qui dit-on est bercée par « un génie ».

Pour cela, il choisit de nous transporter en avion à destination de la capitale libanaise. Ce voyage vers cette ville cosmopolite débute vers 1970. À cette époque, l’économie du pays du Cèdre était florissante.

Sélim Nassib dresse un portrait des 18 communautés qui constituaient le Liban. Elles étaient « condamnées à s’entendre mais traumatisées, méfiantes, aux aguets, se regardant de travers, capables des pires violences, chacune craignant d’être dominée par l’autre – ou alors par le pays étranger qui protège l’une ou l’autre… » (Page 5).

Pour mieux comprendre la dynamique sociale, il faut savoir que la moitié de la population était concentrée à Beyrouth. Chaque communauté s’y est développée dans un quartier en particulier : « Achrafieh pour les maronites, Basta pour les sunnites, la banlieue pour les chiites, Bourj Hammoud pour les Arméniens…» (Page 7).

La rue Rizkallah (qui signifie la Fortune de Dieu), était une rue parmi tant d’autres. Elle réunissait différentes communautés qui vivaient ensemble en bonne entente sans jamais se mélanger. Sillonnant cette petite rue de long en large, l’auteur décrit le quotidien des habitants qui vivaient au gré de l’évolution de la situation politique, apportant avec elle les changements dans les rapports sociaux, ce qui, dans la perspective de Serge Bouchard, permet d’observer la psychique humaine où on redevient des humains lorsqu’on réussit à réunir le lieu, le temps et l’espace.

Voilà pourquoi Sélim Nassib a choisi de décrire la manière dont a évolué ce lieu commun que représente la rue. Il confiait d’ailleurs sur le plateau de l’émission Maghreb-Orient Express qui était diffusée sur TV5 Monde en février dernier : « J’ai voulu aborder la rue comme si c’était elle le personnage. On découvre la rue, les voisins et ce qu’ils font ensemble[4] ».

Pour mieux s’imprégner de l’âme de Beyrouth et l’esprit du génie qui la protège, il suffit de vivre au rythme de la rue Rizkallah où vivent des familles que tout sépare.

L’auteur fait appel au talent de la dessinatrice germano-libanaise Lena Merhej qui bouscule les codes graphiques à mesure que le récit progresse. Cette rue bascule graduellement, des couleurs chaudes aux couleurs froides de la guerre.

Pourtant, même si la rue de la Fortune de Dieu se déshumanise à cause de la guerre civile (1975 à 1990), l’esprit du génie de Beyrouth semble toujours veiller sur elle.

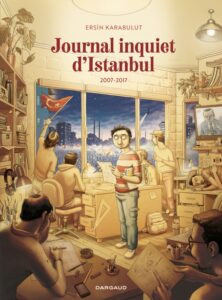

Journal inquiet d’Istanbul – T.2 – 2007-2017

À cheval entre l’Europe et l’Asie, Istanbul est une ville cosmopolite où vivent près de 15 millions d’habitants. Véritable destination touristique, elle porte en elle l’héritage historique de Byzance et de Constantinople.

À cheval entre l’Europe et l’Asie, Istanbul est une ville cosmopolite où vivent près de 15 millions d’habitants. Véritable destination touristique, elle porte en elle l’héritage historique de Byzance et de Constantinople.

C’est dans cette grande ville Turque qu’est né en 1981 le bédéiste et caricaturiste Ersin Karabulut. Il a étudié le graphisme puis il a rejoint le magazine « Penguen » qui se situait dans le quartier branché de Beyoğlu. L’environnement où l’auteur a grandi, lui a permis de découvrir et de lire des Mags de BD, qui, dit-il, sont suivis régulièrement et qui forgent les opinions.

Dès les premières pages de Journal inquiet d’Istanbul[5], Ersin dresse avec un brin d’humour les bases de ce récit autobiographique qui aborde, en partie, son parcours professionnel. Il nous raconte à travers la bande dessinée ce qui l’a secoué. Avant même d’entamer le premier chapitre de son ouvrage, il nous donne un aperçu de son angoisse.

Lui qui est né à Istanbul et qui fait partie de cette ville, vient d’atterrir à Los Angeles en partance de sa Turquie natale. Pourquoi avoir quitté son pays ?

Cet exil d’un lieu vers un autre, est une occasion de passer en revue toute une décennie (la sienne et celle de son pays) à travers son journal.

Petit rappel des faits : il a fondé en 2007 avec une bande de copains l’hebdomadaire satirique « Uykusuz » (qui signifie en turc insomniaque). Le magazine est devenu rapidement une référence au moment où le contexte politique a commencé à changer avec l’arrivée au pouvoir du Président Recep Tayyip Erdoğan.

Les changements politiques, ont redéfinit peu à peu le cadre dans lequel il voulait s’exprimer. Les regards accusateurs ont d’abord envahis son quotidien, avant que les lieux qui lui étaient familiers ne deviennent étrangers. Cette ville où il s’est épanoui jadis le traîne désormais vers des abîmes. À l’image de son journal, il est devenu « insomniaque ».

Devoir de mémoire

Tout comme l’auteur Sélim Nassib, les dessinateurs Salim Zerrouki, et Ersin Karabulut ont voulu partager des bribes de leur vécu en « racontant » leur ville. Pour y arriver, chacun a pris la direction qui lui permettait de partager certaines émotions.

-L’Algérien Salim Zerrouki, a choisi de donner vie au bâtiment où il a grandi pour raconter avec humour des moments importants de sa vie qui coïncidaient avec une période sombre de l’histoire de l’Algérie.

-Tel un guide touristique, le Libanais Sélim Nassib, nous a embarqué à bord d’un avion dans une quête mystique à la recherche du génie de Beyrouth, avant d’atterrir et de découvrir au détour d’une rue les couleurs et la diversité de son pays.

-Contrairement à Sélim Nassib, le Turque Ersin Karabulut a pris le chemin inverse en quittant son pays à bord d’un avion. Par la suite, il a pris le temps d’exorciser les stigmates et les cicatrices personnelles pour raconter avec des dessins ce qu’il ne peut pas dire avec des mots.

Tout compte fait, même s’ils ont quitté leur pays vers un « ailleurs », les trois auteurs restent profondément marqués par un sentiment de nostalgie. Ils sillonnent le passé à travers la lucarne du présent, ce qui leur permet de transmettre un peu de leur vécu, de leur culture, tout en rendant hommage à la résilience des peuples, dans ces lieux, ces villes et ces pays qui sont porteurs de la mémoire collective.

Reda Benkoula

[1] C’est fou… | L’espace, première partie | Émission animée par Avec Serge Bouchard et Jean-Philippe Pleau | Les non-lieux, les hyperlieux et les tiers-lieux | Lundi 14 septembre 2020 | https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/c-est-fou/segments/chronique/200561/lieux-espaces-geographie-philosophie [Site consulté le 23 avril 2025]

[2] Rwama – Tome 2- Mon adolescence en Algérie (1992-2000) | Salim Zerrouki (Scénario, Dessin, Couleurs) | Hors Collection Dargaud | 2025 | 192 pages

[3] Le génie de Beyrouth – Rue de la fortune de Dieu | Sélim Nassib (Scénario) Lena Merhej (Dessin, Couleurs) | Hors Collection Dargaud | 2025 | 128 pages

[4] Sélim Nassib : « La rue Rizkallah à Beyrouth, c’est toute l’histoire du Liban » | Extrait de l’émission #MOE – Maghreb-Orient Express, présentée par Mohamed Kaci, le 21 février 2025 | https://information.tv5monde.com/culture/video/selim-nassib-la-rue-rizkallah-beyrouth-cest-toute-lhistoire-du-liban-2764155 [Site consulté le 23 avril 2025]

[5] Journal inquiet d’Istanbul – Tome 2 – 2007-2017 | Ersin Karabulut (Scénario, Dessin, Couleurs) | Hors Collection Dargaud | 2025 | 184 pages