Elle a toujours vécu la question identitaire comme un souci quotidien depuis son jeune âge, ce qui l’a conduit à la lecture puis à l’écriture et la publication d’articles de presse dans sa langue maternelle. Récemment, après une longue traversée de désert, Farida Sahoui renoue avec sa plume pour signer deux ouvrages aux dimensions historique et symbolique…

À cette occasion elle a bien voulu répondre à quelques questions :

L’initiative : Présentez-vous aux lecteurs ?

Farida Sahoui : Je suis née à Azazga, en Kabylie, diplômée d’un BTS en tourisme-hôtellerie de l’Institut National des Techniques Hôtelleries et Touristiques de Tizi-Ouzou (INTHT), promotion 1994-1996.

Depuis mon jeune âge, j’écrivais souvent pour moi des textes inachevés. J’ai consacré mon temps à suivre des formations et à travailler dans mon domaine, tout en laissant mes écrits de côté. J’ai suivi des cours de Tamazight avec l’association « Amusnaw » et obtenu des prix avec les associations « Agraw Adelsan Amazigh » et « Numidia« , durant les années 90.

J’ai fait un petit passage dans la presse écrite en langue maternelle et quelques tentatives en langue arabe. Et comme l’écriture est toujours en moi, depuis 2015, j’ai renoué avec ma plume et suis passée à l’édition en 2017.

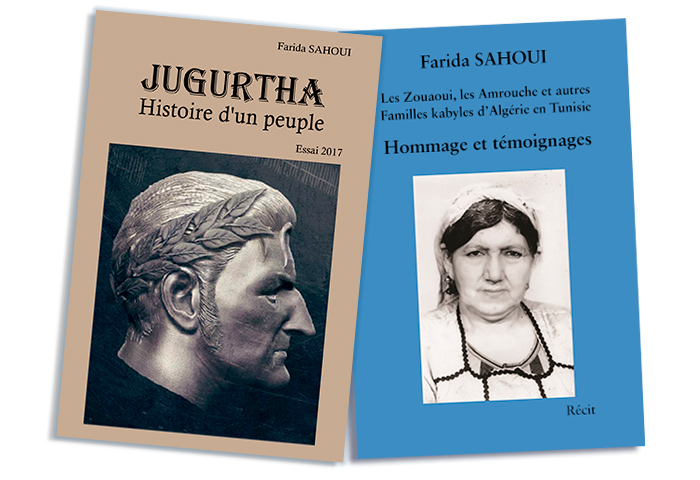

Vous avez signé jusqu’à présent deux ouvrages, le dernier a pour titre « Jugurtha : Histoire d’un peuple ». D’où vous est venue l’idée de son écriture ?

Jugurtha a toujours été et le demeure une exception pour moi. Il n’a jamais quitté mon esprit et ma mémoire, je suis très touchée par son histoire que son drame m’a habité. Ecrire pour Jugurtha est un devoir et un besoin en même temps, une continuité d’émotions qui m’ont accompagné depuis mon adolescence. Il représente et incarne mon identité Amazighe.

Ce livre est une tentative de vulgariser sa prise de position et sa guerre contre Rome et la place qu’il occupe dans l’esprit de tous les Amazighsainsi que son message qui résonne encore aujourd’hui, un message de liberté et de dignité.

Si on doit comparer « Jugurtha : Histoire d’un peuple » avec le livre du célèbre auteur Salluste « La guerre de Jugurtha », que diriez-vous ?

Je trouve le livre « La guerre de Jugurtha » comme un témoignage vivant de l’époque et son auteur avait de l’objectivité dans ses analyses. Salluste était un homme politique et historien qui avait son style et son constat sur les événements dont il était témoigne. Il faut avouer qu’il nous a servi d’écrire sur la vie de Jugurtha et c’est grâce à lui qu’on a pu apprendre énormément sur une période de notre histoire.

En revanche, pour ma part, à travers « Jugurtha : Histoire d’un peuple », un essai sur le grand Jugurtha, j’ai évoqué l’Afrique du Nord de l’époque numido-romaine, sa guerre, sa trahison ainsi que sa fin tragique à Rome. Je l’ai écrit avec enthousiasme vu mon appartenance et ma fierté Amazighe. Par ailleurs, d’après les témoignages de certains lecteurs, c’est un travail innocent chargé énormément d’émotions.

Donc, de ce côté-là, en aucun moment j’ai voulu faire une comparaison avec l’œuvre de Salluste.

Qu’en est-il de votre premier livre « Familles kabyles d’Algérie en Tunisie », qu’évoque-t-il ?

Mon premier livre je l’ai fait en guise de mémoire en hommage à toutes les familles déchirées par les faits de la colonisation. Dans «Familles kabyles d’Algérie en Tunisie», ce sont des familles de condamnés à mort qui étaient obligés de quitter le pays et leurs terres pour s’installer en Tunisie suite aux insurrections menées par El Mokrani et Cheikh Aheddad en Kabylie. J’ai cité plusieurs noms en faisant de la famille Zouaoui qui m’avait accueilli, un exemple de beaucoup qui ont subit le même sort après les révoltes populaires de 1871.

Dans cet ouvrage, on peut découvrir quelques-unes qui y sont fortement présentes, au même titre que celles installées au Proche-Orient, en Syrie et en Palestine notamment, sans oublier les déportés de la nouvelle Calédonie. On y trouve, particulièrement, les conditions de départs de leurs grands-parents, leur attachement à leur pays ainsi qu’à leur langue qui commence malheureusement à disparaitre.

Toutefois, je n’ai pas sillonné tout le territoire tunisien pour rapporter l’ensemble des familles qui y sont établies ; mais certainement, il y aurait d’autres noms issus de différentes régions autres que celles citées. Dans ma démarche, je me suis basé sur des témoignages de personnes vivantes suite à des rencontres anodines, sans solliciter les autorités tunisiennes afin de collecter les données. C’est un travail personnel, loin d’être une recherche académique.

Pourquoi avoir traité ce sujet particulièrement ?

Je me suis consacrée à ce pénible travail car ces familles kabyles me tiennent à cœur. Les gens que j’ai eu le plaisir de rencontrer m’ont tout raconté et moi j’ai promis de rapporter leurs témoignages dans un livre.

Ces réfugiés de Tunisie, un pays pourtant proche géographiquement de l’Algérie, sont plus exilées que nos émigrés du Canada ou de la France. Ils sont déracinés de leur pays mais aussi et dangereusement de leur identité, notamment durant le règne de Bourguiba où il leur a été interdit de parler en langue maternelle, le Tamazight ! Permettre de rassembler ceux qui se sentaient doublement déchirés par l’exil forcé historique et par l’éloignement entre familles qui ne se rencontraient pas du tout, m’a toujours préoccupé. Par exemple, c’est grâce à la photo de couverture de mon livre, où figure la mère de « Ammi Azzouz » Zouaoui, que la nouvelle génération arrivent à mettre un visage sur leur arrière-grand-mère et connaître réellement son identité.

A travers cet ouvrage, j’ai pu saisir le sens et connaître, sans l’avoir vécu, leur exil qui est doublement ou triplement déchirant. «Familles kabyles d’Algérie en Tunisie» est ainsi destiné pour eux, il constitue le meilleur cadeau que j’ai pu leur offrir. Je l’ai fait par admiration et respect à tous les nôtres.

Vos deux ouvrages ont une dimension historique et symbolique. Un mot sur la réappropriation de l’histoire et de la culture ?

Il est temps de se prendre en charge, de relire et réécrire notre propre histoire qui suscite toujours la curiosité de tous les Etats depuis l’antiquité. Personnellement, j’ai toujours vécu la question identitaire comme un souci quotidien, ce qui m’a poussé à suivre des cours en ma langue maternelle et lire sur pas mal de sujets afférents à ma culture.

Il incombe à nous tous de savoir parler de nous, mais surtout écrire sur nous en tant que peuple et civilisation qui a une place plus qu’importante à ne pas négliger. On dit que les paroles s’envolent, mais les écrits restent ! Les nations qui se sont développées et les grandes civilisations qu’a connues le monde le sont, en grande partie, grâce à leurs productions intellectuelles, philosophiques et littéraires.

Je profite de cette occasion pour inviter tous ceux qui peuvent y contribuer à écrire, particulièrement, les jeunes étudiants et universitaires, à s’y intéresser et d’entamer des projets de recherches sur des sujets qui nous concerne particulièrement.

Justement, que représente l’écriture pour vous ?

Dans notre cas, même si on est une société foncièrement orale, aujourd’hui, j’estime qu’à travers l’écriture, on peut se libérer, renaître et avancer.

Sur le plan personnel, écrire sur ce qu’on ressent, ce qu’on souhaite et ce qu’on veut faire apporte énormément sur notre développement. En écrivant, on se comprend et on apprend mieux. L’écriture permet de se vider, de s’alléger, de mettre des mots sur ses sentiments. Elle est vraiment thérapeutique.

Pour moi, l’écriture était toujours une passion. J’aime bien écrire, ça fait vraiment du bien ; c’est tellement libérateur.

Qu’en est-il de vos projets ?

Je viens de terminer un autre essai sur la reine « Dyhia » plus connue sous le nom de « El Kahina ». C’est une plongée répétée dans l’histoire, un livre qui peut même se lire comme une suite d’écriture de mon précèdent ouvrage sur Jugurtha. Dans ce livre, j’ai évoqué sa guerre qu’on refuse de raconter, une époque qu’on veut cacher et un destin écrit par des tragédies successives.

Par ailleurs, en attendant l’adaptation de mon second ouvrage «Jugurtha, Histoire d’un peuple» en Tamazight, une suite est prévue pour mon premier livre «Familles Kabyles d’Algérie en Tunisie» afin d’apporter d’autres témoignages et enrichir la première édition.

Votre dernier mot pour conclure ?

Permettez-moi de vous remercier pour cet espace que vous m’avez réservé. Espèrent que le livre trouvera sa place au sein de toute la population et de faire de la culture un défit contre ce temps pour servir notre pays et aller vers le savoir et le progrès, tout en restant nous-mêmes authentiques que nous sommes.

Pour conclure : réinvestir la lecture, se remettre à l’écriture et à la production afin de promouvoir notre culture et de la valoriser.

Propos recueillis par Hamza Sahoui